Schulformen, Aufbau & Abschlüsse

Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, HAK, HTL und mehr – wer sich mit dem österreichischen Schulsystem beschäftigt, begegnet einer Vielzahl an Schultypen und Bildungswegen. Wie dieses System genau funktioniert und welche Schulformen, Schulstufen und Abschlüsse es gibt, verraten wir Ihnen hier.

Grundlagen des österreichischen Schulsystems: Welche Schulstufen gibt es?

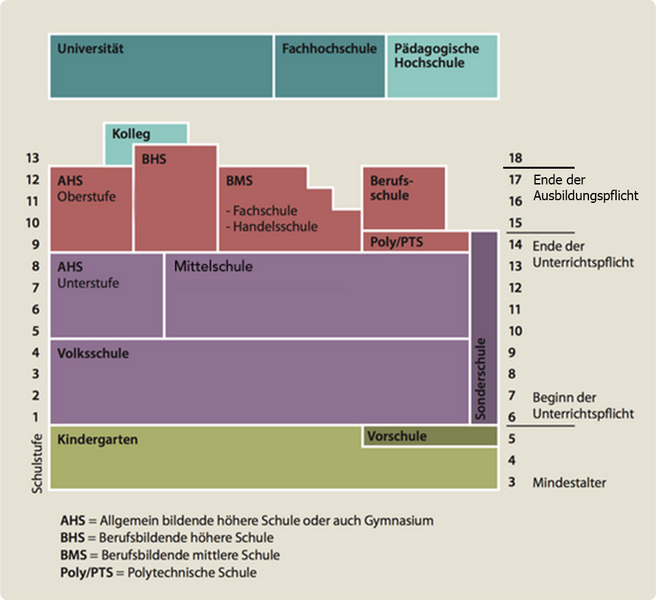

Insgesamt umfasst das österreichische Schulsystem 13 Schulstufen – die Pflichtschuljahre bilden davon die ersten neun. Diese neunjährige Schulpflicht beginnt in der Regel, wenn das Kind sechs Jahre alt wird und dauert bis zum 15. Lebensjahr. In den ersten vier Jahren besuchen Kinder die Volksschule, bevor sie in die Unterstufe wechseln – entweder in der Mittelschule oder im Gymnasium.

Nach der Unterstufe haben Jugendliche erneut die Wahl: Sie können entweder eine weiterführende höhere Schule besuchen oder ihr letztes Pflichtschuljahr in einer berufsbildenden mittleren Schule, einer Polytechnischen Schule oder im Rahmen einer Lehre absolvieren. Wer sich für die Oberstufe entscheidet, wählt zwischen allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS), die je nach Ausrichtung vier bis fünf Jahre dauern.

| Schon gewusst? Wer während der Unterstufe eine Klasse wiederholt und dadurch auf neun Schuljahre kommt, hat die Schulpflicht aus rechtlicher Sicht erfüllt. Seit 2017 gilt in Österreich jedoch zusätzlich die Ausbildungspflicht bis 18: Jugendliche müssen nach der Schulpflicht entweder eine weiterführende Schule besuchen, eine Lehre absolvieren oder an anderen Ausbildungsprogrammen teilnehmen. |

Volksschule (1.-4. Schulstufe)

Die Volksschule bildet den Einstieg in das österreichische Schulsystem und umfasst die ersten vier Schuljahre. Hier erwerben Kinder grundlegende Fähigkeiten in Lesen, Schreiben und Rechnen sowie erste Kenntnisse in Sachunterricht, Musik und Sport. Am Ende der vierten Schulstufe erhalten Schüler:innen eine Empfehlung für den weiteren Bildungsweg – die endgültige Entscheidung zwischen Mittelschule und Gymnasium treffen jedoch die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind.

Unterstufe (5.-8. Schulstufe)

Nach der Volksschule wechseln Schüler:innen in die Unterstufe, wo sie zwischen zwei Schultypen wählen können: Mittelschule und Gymnasium.

Die Mittelschule vermittelt eine fundierte Allgemeinbildung mit praktischer Ausrichtung. Ab der sechsten Schulstufe werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch in zwei Leistungsniveaus unterrichtet – dem Standard- und dem Standard-AHS-Niveau. Diese Differenzierung ermöglicht es, Schüler:innen entsprechend ihrer jeweiligen Stärken individuell zu fördern.

Die Unterstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums (AHS) legt den Schwerpunkt auf eine breite akademische Ausbildung. Der Unterricht erfolgt in einheitlichen Leistungsgruppen, wobei bereits verschiedene Schulzweige mit Schwerpunkt auf Sprachen, Naturwissenschaften oder Musik gewählt werden können.

Beide Schultypen führen jedoch zu gleichwertigen Abschlüssen und ermöglichen den Zugang zu allen weiterführenden Schulen.

Oberstufe (9.-12. oder 9.-13. Schulstufe)

Nach Abschluss der Unterstufe stehen verschiedene Bildungswege offen, die von einjährigen Schulformen bis zu fünfjährigen Ausbildungen mit Matura reichen.

Allgemeinbildende höhere Schulen

Die AHS-Oberstufe umfasst vier Jahre und schließt mit der Matura, der österreichischen Reifeprüfung ab. Sie vermittelt eine breite Allgemeinbildung und bereitet Schüler:innen gezielt auf ein Hochschulstudium vor. Folgende Schwerpunkte stehen zur Wahl:

- Gymnasium: klassisch-humanistisch, sprachlich, geisteswissenschaftlich

- Realgymnasium: Naturwissenschaften und Mathematik

- Wirtschaftskundliches Realgymnasium: Wirtschaft und praxisbezogene Inhalte

- Oberstufenrealgymnasium (ORG): flexible Schwerpunkte mit Wahlpflichtfächern

- Sonderformen: musische, sportliche oder englischsprachige Gymnasien

Berufsbildende höhere Schulen

Berufsbildende höhere Schulen (BHS) verbinden theoretische Bildung mit praktischer Berufsausbildung und dauern fünf Jahre. Sie schließen mit der Reife- und Diplomprüfung ab, die sowohl zur Matura als auch zu einer beruflichen Qualifikation führt. Absolvent:innen können direkt in den Beruf einsteigen oder ein Studium beginnen. Zu den BHS-Typen zählen:

- Handelsakademie (HAK): kaufmännische und wirtschaftliche Ausbildung

- Höhere Technische Lehranstalt (HTL): technische Fachrichtungen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, IT

- Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW): Wirtschaft, Ernährung, Gastronomie

- Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLT)

- Höhere Lehranstalt für Mode (HLM)

- Höhere Lehranstalt für Sozialberufe

- Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Forstwirtschaft (HBLA)

- Weitere Fachrichtungen: z. B. Höhere Versicherungslehranstalt (HVLA)

Berufsbildende mittlere Schulen

Berufsbildende mittlere Schulen (BMS) bieten eine praxisorientierte Ausbildung ohne Matura und dauern zwischen einem und vier Jahren. Sie vermitteln einen berufsqualifizierenden Abschluss für den direkten Berufseinstieg. Die Matura kann später über eine Berufsreifeprüfung nachgeholt werden. Zu den BMS gehören:

- Handelsschule (HAS): kaufmännische Grundausbildung (meist dreijährig)

- Fachschulen für Technik oder Wirtschaft: z. B. Gartenbau, Elektrotechnik (drei- bis vierjährig)

- Gastgewerbe- und Hotelfachschulen: (meist dreijährig)

- Tourismusfachschulen (meist dreijährig)

- Schulen für Mode und Sozialberufe (zwei- bis dreijährig)

- Land- und forstwirtschaftliche Fachschulen (drei- bis vierjährig)

- Hauswirtschafts- und Haushaltungsschulen (ein- bis zweijährig)

- Krankenpflegeschulen (meist zweijährig)

Polytechnische Schule

Die Polytechnische Schule (PTS oder Poly) ist eine einjährige Schulform, die Jugendliche gezielt auf den Eintritt in eine Lehre oder eine berufsbildende mittlere Schule vorbereitet. Der Unterricht ist praxisorientiert und bietet verschiedene Fachbereiche wie Metall, Elektro, Holz, Bau, Handel/Büro, Dienstleistungen oder Tourismus. Durch Schnuppertage und Betriebspraktika erhalten Schüler:innen Einblicke in verschiedene Berufsfelder und können so informiert eine Berufswahl treffen.

Berufsschule und Lehre

Diese duale Ausbildung kombiniert praktisches Arbeiten im Lehrbetrieb mit theoretischem Unterricht in der Berufsschule. Eine Lehre dauert je nach Beruf zwei bis vier Jahre und endet mit der Lehrabschlussprüfung. Während der Ausbildung erhalten Lehrlinge eine Lehrlingsentschädigung und sind sozialversichert. Die Berufsschule wird entweder ganzjährig an ein bis zwei Tagen pro Woche oder blockweise besucht. Nach erfolgreichem Abschluss können Absolvent:innen über die Berufsreifeprüfung auch die Studienberechtigung erlangen.

Welche Schulabschlüsse gibt es in Österreich?

Die Wahl der Schulform bestimmt, welcher Abschluss am Ende erworben wird. Hier ein Überblick über die verschiedenen Schulabschlüsse und ihre jeweiligen Berechtigungen:

Pflichtschulabschluss

Der Pflichtschulabschluss wird nach erfolgreichem Abschluss der neunten Schulstufe erworben – unabhängig davon, ob diese in einer Mittelschule, Polytechnischen Schule, AHS-Unterstufe oder im ersten Jahr einer berufsbildenden Schule absolviert wurde. Wer die Schulpflicht ohne positiven Abschluss beendet hat, kann diesen später über spezielle Kurse nachholen.

Lehrabschluss

Der Lehrabschluss wird nach einer zwei- bis vierjährigen dualen Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung erworben. Dieser Abschluss qualifiziert für die Ausübung des erlernten Berufs.

Matura/Reifeprüfung

Die Matura ist der Abschluss einer höheren Schule (AHS oder BHS) und berechtigt zum Studium an Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Sie umfasst schriftliche und mündliche Prüfungen sowie oftmals eine Diplomarbeit oder vorwissenschaftliche Arbeit und ist der höchste Schulabschluss Österreichs.

Die Matura kann aber auch ohne Besuch einer Oberstufe auf alternativen Wegen erworben werden: Mit der Berufsreifeprüfung steht auch Personen mit Lehrabschluss oder BMS-Abschluss der Weg zum Studium offen.

| Übrigens: Auch ohne Matura gibt es die Möglichkeit zu studieren: Die Studienberechtigungsprüfung qualifiziert für ein Studium in einer bestimmten Fachrichtung. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 20 Jahren, die Staatsbürgerschaft eines EU- oder EWR-Staates und eine passende berufliche oder außerberufliche Vorbildung, die über die Pflichtschule hinausgeht. |

Das österreichische Notensystem

Zur Bewertung der schulischen Leistungen verwendet Österreich ein fünfstufiges Notensystem, das an allen Schulformen einheitlich verwendet wird und von sehr gut (1) bis nicht genügend (5) reicht:

1 = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

4 = genügend (gerade noch positiv)

5 = nicht genügend (negativ, bedeutet durchgefallen)

| Schon gewusst? Der österreichische Dialekt bringt zahlreiche umgangssprachliche Ausdrücke mit sich – auch für schulische Bewertungen: Unter anderem wird eine negative Note oft als „Fleck“ oder „Fetzen“ bezeichnet. Wer eine Klasse wiederholen muss, „bleibt sitzen“, und eine Wiederholungs- oder Nachprüfung nennt man in Österreich „Nachzipf“. |

Die Anfänge der Schulpflicht: Maria Theresias wegweisende Reform

Das heutige österreichische Schulsystem blickt auf eine lange Geschichte zurück – die Grundlagen wurden bereits im 18. Jahrhundert gelegt. Im Jahr 1774 führte Kaiserin Maria Theresia mit der „Allgemeinen Schulordnung“ die erste verpflichtende Schulbildung in der Habsburgermonarchie ein. Diese Reform verpflichtete alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zum Schulbesuch – unabhängig von Stand oder Herkunft.

Zuvor war Bildung weitgehend dem Adel und wohlhabenden Bürgerfamilien vorbehalten, während Kinder aus ärmeren Verhältnissen meist früh in der Landwirtschaft oder im Handwerk mitarbeiten mussten. Maria Theresia erkannte jedoch, dass ein gebildetes Volk die Grundlage für einen starken Staat bildet. Ihre Reform sah nicht nur die Schulpflicht vor, sondern auch die Einrichtung von Volksschulen in allen Gemeinden, die Ausbildung von Lehrkräften sowie einheitliche Lehrpläne.

Diese Schulreform gilt als Meilenstein in der österreichischen Bildungsgeschichte und legte den Grundstein für das moderne Bildungssystem. Die Idee einer allgemeinen, staatlich organisierten Schulpflicht prägt das österreichische Schulsystem bis heute – auch wenn sich Struktur, Inhalte und Dauer im Laufe der Jahrhunderte natürlich längst weiterentwickelt haben.